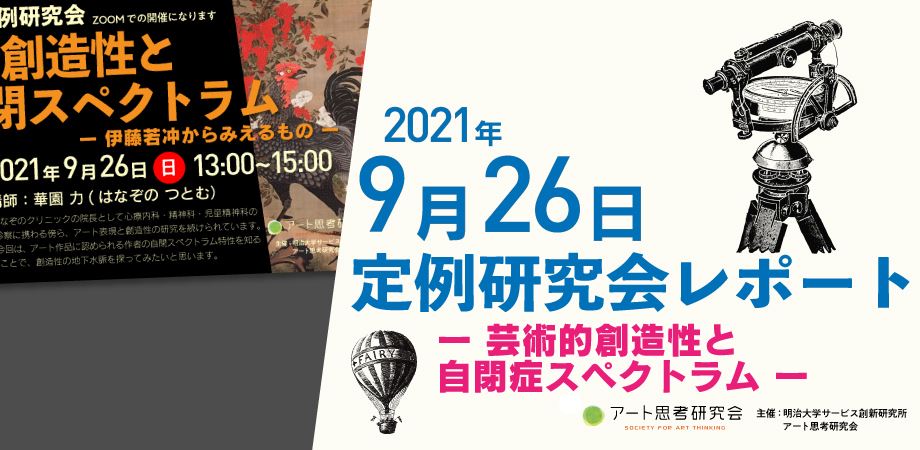

2021年9月26日に開催した定例研究会「芸術的創造性と自閉スペクトラム ~ 伊藤若冲からみえるもの」の開催レポートです。

今回から、明治大学の阪井和男先生の授業で使われているアンケートフォーマットを使用し、参加者の皆様のご感想を収集しています。今回ご紹介するのは、掲載許可のあった方から、事務局で数名選んで掲載しております。

3つの質問

1: [事実としての根拠]得られた新しい知識 ※今回知ったことをまとめます。聞いた言葉を使って「根拠」を明示してください。

2:[自己の振返り]浮かび上がってきた課題 ※自分ごととして「振返り」ます。浮かび上がってきた自分の課題を書いてください。

3:自由記述欄です。ご自由にご記入ください。

- 伊藤若冲の動物絵を観ていて、各動物の配置にリズムを感じますが、鳥獣戯画のように登場動物間にストーリー性がなく、各動物が孤立して描かれていると感じていました。今回のAS特性の話を聞いて、納得するものがあるところです。

- AS者・各人のAS的特性を含めた性格の多様性を活かした、教育・経営の在り方

- 華園先生の「都市生活」の絵画作品が印象的でした。夕陽を背景に下、建設中の高層ビルの手前に、なぜか3頭の白サイがいて、常識のフレームワークでは別物と思っていた、都市とサバンナの共通性を感じさせられました。都市生活者も白サイも同じものなのかも?と思いました。伊藤若冲についての解説も併催で、華園先生の作品展の開催も期待します。 (白石裕隆(科学教育論))

- ASの人によって停滞はブレークスルーできる。だから、ASの人の才能を摘むようなことをしない。教育は底辺の底上げだけが目的ではない。周りのひとはそうした人を理解してあげる必要がある。

- 同調圧力に屈するべきではないけれど、それは中々難しいと思います。少なくとも他と違っていることを大切なこととして受け止めるようにしたいと思います。

- どの組織、地域でも、ASの人に限らず、障害のある人などを同じように遇する環境を作っていくことが必要だと思う。(人に迷惑を掛けずに)人と違うことをすることが許される社会。減点主義でない環境。何かすることが何もしないより評価される社会。少なくとも、上からの指示や命令を自身が判断して行動することが大切だと思える社会にしていかなければ。と思う。

(小坂丞治 東京都)

- アートは事故の表現であるが、アウトプットされたモノをどうとらえるかはその人しだい、という認識です。アウトプットされた絵画の中に作者のAS特性という個性を見出し、そこから作者の人物像に迫る・想像するというプロセスは大変刺激的でした。

- ワーク・ライフ・バランスのように会社や社会から押し付けられるものを正面かから捉え、それの意味するところと、自分の個性を理解したうえで、自分にとって「それが何か」「どうすれば良いか」を考えることが大事であり、自分への課題だと理解しました。もちろん、周囲に理解者を得ることも必要ですね。

- AS特性を持ち、社会への順応が厳しいとされるなか、アートをはじめとした何かしらの分野にという分野に個性や思いを吐き出せる環境を持っている人は幸せなのかもしれません。あまりにも個性ばかり尊重しても社会は成り立たないと思いますが、それぞれの人が持つ個性・特性を活かせる場を用意することが我々に課された難しい課題ですね。 (小片 隆久(日本電通株式会社))