雨と聞いて心がおどる人は,それほど多くないでしょう。雷雨となればなおさらです。

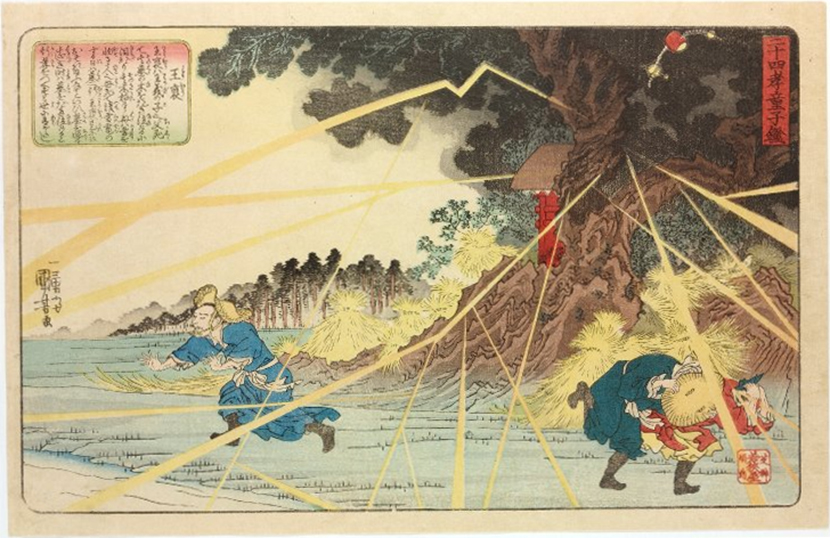

今回の名画では,レーザービームのように大胆に描かれた雷の姿と,逃げ惑う人々が描かれています。かつて雷は現代では想像できないほどの脅威であり,畏怖の対象だったことがわかります。

一方で雷には,田畑を潤す「恵みの雨」という恩恵の側面も大きかったようです。神社にあるしめ縄の白いひらひら(紙垂)のモチーフは,豊作を願い邪気を追い払う雷だとする説があります。雷は「稲妻」とも呼ばれます。古の日本人はすでに雷や雨が稲を豊かに実らせる存在だと確信し,言葉にしていたようです。

今回の名画では,ま本来の日本語が持つ豊かさを味わう

日本人は季節や時間帯などで変化する機微を敏感に感じ取ってきました。それは例えば日本語における「雨」の表現の多さに表れています。雨が降る様子を示す,しとしと,ざーざー,パラパラなどのオノマトペ(擬音語・擬声語)。また,梅雨や夕立,土砂降り,秋雨,天気雨などの名詞。もし「雨が降る日=憂鬱」という単純化した価値観で判断していたら,表現にこれだけのバリエーションは生まれなかったでしょう。

「俳人に『あいにく』という言葉はない」というのは,人気のテレビ番組「プレバト!!」の俳句コーナーに登場する夏井いつき先生の言葉です。「あいにくの雨で,満開の桜を見そびれた」と落胆するのではなく,「これで,雨に打たれて散る桜の句が読める」と考える。実に含蓄があり,毎日をより楽しく歩み続けるためのヒントになる考え方です。「世界最短の定型詩の1つ」と呼ばれる俳句をはじめ,日本語が持つ繊細な自然や心をとらえて表現する力には驚きを隠せません。

心の機微を察知し,言葉で表現する

「言葉は感情を強く刺激する」といいます。最近はメールやSNSの発達もあり,短い文章や絵文字,スタンプでのコミュニケーションが増加しています。本来の日本語表現の豊かさを顧みずに,例えば「ヤバい」などの短く強い感情表現のような言葉を多用していると,自分や相手の心の状態を低い解像度でしか見つめられなくなるかもしれません。

細やかな心情やその変化に対して大味なラベリングをせずに,本質をつかんだ言葉で丁寧に,一言一言表現を探る習慣を身につければ,見える景色はおのずと変わってくるはずです。例えば目の前で患者さんが涙を浮かべて俯いている姿をイメージしてください。この時にただ「悲しそうに見える」という機械的で画一的な評価にとどまるのではなく,「なぜ悲しそうに見えるのか」まで考えることが大切です。そうすることで,家族など相談できる相手がいない「孤独感」や,重大な病気に罹患して病名告知を受けたことによる「動揺」,先行きのみえない「不安」まで感じ取れるようになるかもしれません。心の機微を自ら察することができれば,医療者の言葉は表面的なものにとどまらず,真に心情に寄り添った深みのあるものに洗練されていくのではないでしょうか。

*

私たちは本来,幸福や美しさ,楽しさ,悲しさ,悔しさなどを繊細に感じ取る知覚力と感性,それを表現できる言葉や文化を受け継いでいます。知識や技能の習得とは異なり,自らの感性と対話しながら,細やかな心の動きや私たちを取り巻く森羅万象を言語化することに正解やゴールはありません。しかしながら,本質に近づこうとする意志こそ,病を抱えた患者さんの心に寄り添う姿勢につながっていくと信じたいと思います。

今回の名画:二十四孝童子鑑 王褒(歌川国芳)

※この記事はアート思考研究会会員の森永が執筆した医学書院発行 週刊医学界新聞 連載記事を転載したものです。

医学書院発行 週刊医学界新聞の連載「名画で鍛える診療のエッセンス」(URL: https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/series/194)では、最新のものを含むすべての連載記事が掲載されています。

内科医・医学教育コンサルタント

筑波大学医学専門学群医学類卒、諏訪中央病院で内科医として最初の5年の研鑽を積み、2016年獨協医科大学総合診療科の立ち上げに関わる。診療と並行して2020年度から京都芸術大学大学院学際デザイン領域に進学中。アートの題材や視点の有用性に着目し、同年6月”医学教育を観察と対話から”を合言葉に教育コンサルティング事業として”ミルキク”を起業した。現在は対話型鑑賞を活用し、当大学での医学生・看護学生を対象にした授業、看護師、メディカルソーシャルワーカー、医療系起業などを対象にしたセミナー等を展開中。