本書を偶然にWebサイトで見つけたときに、タイトル(『論理的美術鑑賞』)に大変な違和感を持ちました。それは、私は、「美術は感性で見るもの」と考えており、論理でどのように絵画を見るのか、まったく想像ができなかったからです。絵画作品を見た時に、それを美しいと感じたり、恐ろしいと感じたり、はたまた悲しさを感じて涙を流したり……といったことは多くの方が経験されたことがあるかと思いますが、論理的に考えて涙を流すなんてことはあり得ず、感性によってそのような心境になるものと考えます。

では一体、論理的に美術を鑑賞するというのはどういうことなのか? どうしても知りたくなり、本書を手に取ってみました。

著者の堀越啓氏は「論理を重ねることで感性は高められる」(『論理的美術鑑賞』p. 4)と述べています。つまり、堀越氏は「論理」と「感性」は二項対立に捉えるものではなく、論理と感性はともに高められる関係であると述べており、はじめて当該ページを読んだ時点では、私にはまったく理解できないものでした。

本書評では、この「論理を重ねることで感性は高められる」が、どのようにアート思考につながるのか、そのあたりを論じてみたいと思います。

<目次>

まえがき

第1章 鑑賞レベルを上げて、美術をさらに楽しむ!

第2章 基本の「3P」を整理して作品をざっくり理解する

第3章 「作品鑑賞チェックシート」でありのままに作品を捉える

第4章 アーティストが生きた軌跡をたどる「ストーリー分析」

第5章 「3K」で美術業界の構造を把握する

第6章 「A-PEST」でアートヒストリーを時代背景から理解する

第7章 実践! 立体的美術鑑賞法

第8章 フレームワークと一緒に美術館を巡ろう

第9章 美術が必要とされる理由とは?

あとがき

美術鑑賞にはレベルがある

著者の堀越氏は、マイケル・J・パーソンズという研究者が行った「美術鑑賞の5つのレベル分け」をもとに、美術鑑賞を以下のような5段階で説明しています。

第1段階「直感的で表面的な好き嫌い」段階

第2段階「本物そっくりがいい!」段階

第3段階「アーティストの生き様や表現がいい!」段階

第4段階「アートヒストリーをわかった上で判断できる」段階

第5段階「評論家的に独自の見解を示せる」段階

この段階で見ると、おそらく私は、第1段階または第2段階で絵画を鑑賞していたものと思われます。

たとえば、写実的な風景画を見て、「細かな部分までリアルに描かれていてすごいな」といった感覚です。

しかしせっかく本書を手にしたのですから、やはり第5段階(「評論家的に独自の見解を示せる」段階)まで登り詰めたいものです。第5段階について、本書では下記のように説明しています。

(前略)、他者との対話やさまざまな意見などを取り入れることを通じて新たな視点が生まれていきます。それらを自分の意見に取り入れ進化させていくことが、この段階の面白さです

『論理的美術鑑賞』(p. 33)

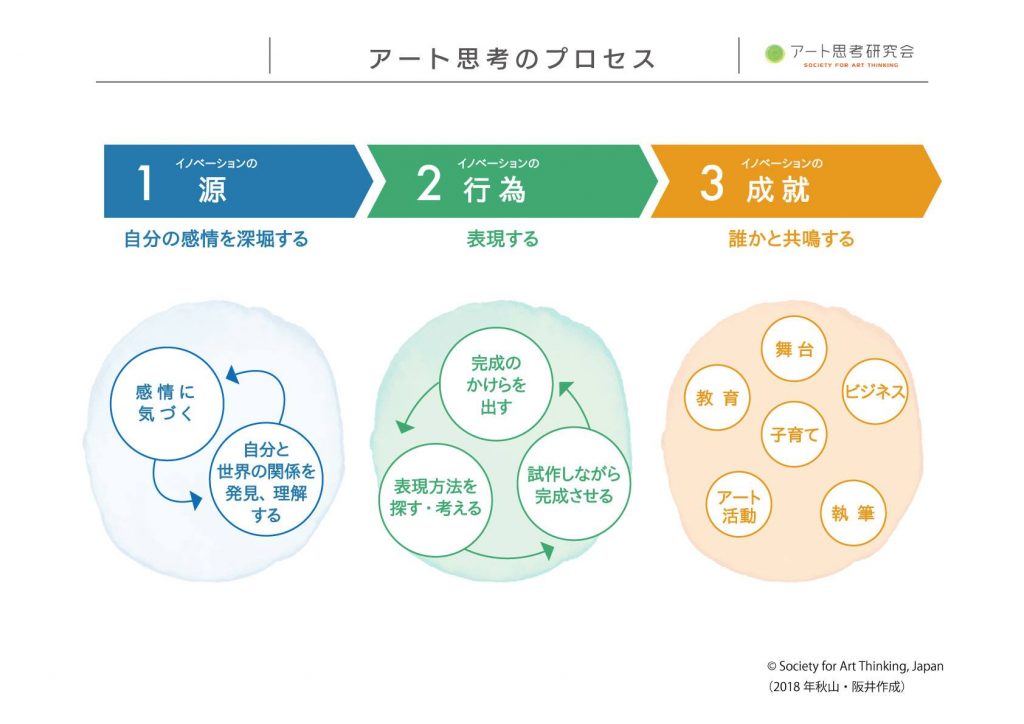

明治大学サービス創新研究所の秋山氏・阪井氏によるアート思考のプロセスは、「自分の感情を深掘りする」→「表現する」→「誰かと共鳴する」という流れになっています。

本書の「……さまざまな意見を取り入れることを通じて新たな視点が生まれていきます。それらを自分の意見に取り入れ進化させていく」(『論理的美術鑑賞』(p. 33要約))というのは、他者との交流を通じて自分の内面を見つめ直すという点で、上記アート思考の最初のプロセスである「自分の感情を深掘りする」に近しく感じられました。

論理的な美術鑑賞法をマスターし、他者との交流を通じて自分の内面から湧き上がってくる考えを言語化することで、アート思考のプロセスにおいて何らかの新たな示唆が得られるのではないか? そのような期待感がふくれ上がり、続きを読み進めることについてワクワク感が増してきました。

論理的美術鑑賞のノウハウ

第2章から第6章までは、本書の中心部分であり、論理的美術鑑賞のノウハウを詳細に解説している箇所になります。本書評では紙幅の都合上そのすべてについて記載することはできませんが、ここでは、私が実際にやってみて、一番力を入れた部分である、第4章の「ストーリー分析」について簡単に触れてみたいと思います。

ストーリー分析は、アーティストの人生を振り返るもので、本書にはフレームワークが用意されています。アーティストとしての人生の始まり、出会い、人生の試練、試練の結果としての変容や進化、アーティストの使命といったものをフレームワークに記入していくスタイルです。

アーティストというと、単に絵がうまい、美術が得意という印象しかありませんでした。そのため、アーティストによっては、このストーリー分析のフレームワークにある、人生の試練、試練の結果としての変容や進化、アーティストの使命といったものが記入できないケースも多々あり得るのではないか?

このような疑問が生じ、実際にこのフレームワークを使って取り組んでみることにしました。

論理的美術鑑賞をやってみる

本書で学んだ論理的美術鑑賞法を用いて、具体的なアーティストを取り上げてみたいと思います。今回取り上げるアーティストは、フランスの画家で、印象派の始祖であり巨匠であるクロード・モネ(1840-1926年)です。

モネの作品で私が真っ先に思い出すのは『睡蓮』です。

私はこの『睡蓮』について、「水辺に浮かぶ睡蓮や葉っぱが見事に美しく描かれているな」くらいの印象しか持っていませんでした。前述の美術鑑賞のレベルで言えば、第1段階か第2段階くらいだと思います。

モネを題材として取り上げるにあたって、モネの生涯や作品が書かれている入門書を数冊用意しました。それらの書籍を参考にしながら、本書の第2章から第6章に紹介されているフレームワークに記入していきました。一番力が入ったのは、前述のように、第4章の「ストーリー分析」です。ここでは「ストーリー分析」から得られた内容について、人生の試練、試練の結果としての変容や進化、アーティストの使命といった観点で、簡単に説明します。

モネは、1874年、34歳のときに仲間とともに第1回印象派展を開催しました。しかし、批評家からは酷評され、集客も失敗しました。モネは、「光を色彩に還元すべく、できる限り鮮やかで明るい色を求め」(『もっと知りたいモネ 生涯と作品』(p. 25))るために「筆触分割」という手法を取り入れました。これは、「パレットで絵の具を混ぜずに、カンヴァスの上で併置する描き方」(『もっと知りたいモネ 生涯と作品』(p. 25))です。この技法を用いると、「近づいた時にはただの無数の筆跡にしか見えないのに、絵と距離を置いてみると、それらの筆跡が鑑賞者の脳内で混ざり合って色鮮やかに見える」(『名画たちのホンネ』(p. 79))という効果があります。この技法が高い評価を得られなかったのは、細部まで写実的な描写が主流であった時代に、あまりに新しすぎたためと考えられます。

しかしモネは、万人受けする従来の写実的な技法に方向転換することなく、その後も一貫して筆触分割を採り続けました。

さて、モネはこのように自らの信念を貫き通したわけですが、いずれは、世の中に広く受け入れられると考えていたのでしょうか?

『モネは、自分の絵を認めさせるのに苦労してはいるが、自らの運命には満足しているように見える』と1872年12月にブーダンは述べている

『モネ:印象派の誕生』(p. 41)

モネの親友ウジェ-ヌ・ブーダンによると、「自分の絵を認めさせるのに苦労している」とありますので、モネが認められたがっていたことがうかがえます。

また、同書には、以下の記述があります。

マスコミや読者の中の敵は、できそこないの芸術家というのはマネ、あるいは少なくとも私たちのことを指していると言うのではないでしょうか。(中略)私は、もういい加減長いこと闘ってきました。(中略)

『モネ:印象派の誕生』(p. 155)

モネからゾラ宛の手紙(ジヴェルニー、1886年4月5日)

以上のふたつの事例より、人間の心理として、当初は酷評され苦心したものの、少なからず、いずれは世の中に広く受け入れられるであろうという確信のようなものがあったからこそ闘ったのであろう。私はそう感じ取りました。

また当時、新興のブルジョワジーで、デパートの経営に成功したエルネスト・オシュデは、「1874年には、モネのパトロンとなり自分の城館の装飾パネルの制作を依頼」(『モネへの招待』(p. 87))しました。

オシュデのような、影響力を持つ人物が共鳴し、スポンサーとなり、自分の城館という世の中に広めるための展示場所を確保してくれたことで、必ず世の中に広く受け入れられるであろうという、さらに強い確信のようなものがモネに生まれ、それが自分を信じ、自分の信念を貫きとおすことにつながり成功へと導いたのかもしれません。

彼の成功が、必ずしも写実性を求めずに、絵画に新しい役割を与えることの基盤を築くという、後世の美術界の発展に多大な貢献をしたことが挙げられ、これがモネの使命だったように感じました。

この分析を通じて学んだことは、他人からなんと言われようと、必ず世の中に広く受け入れられるだろうといったように社会との距離を常に考えた上で、自らの内なる思いを貫き通すこと、これにより新たな道が開け、後世にも残るような偉大な発明につながる。

これは、自分の感情を深掘りし、表現し、誰かと共鳴するという、前述のアート思考そのものではないかと考えました。

また当初はまったく理解できなかったものの、このようなプロセスを通じて、「論理を重ねることで感性は高められる」ことがどのようなことなのかが、論理的美術鑑賞の実践を伴うことでよく理解できました。

さいごに

アーティストのように自ら考え、自ら生み出し、自らを表現していく人が、ますます脚光を浴びていくことはまちがいありません。

『論理的美術鑑賞』(p. 244)

著者の堀越氏は、第9章において上記のように述べています。私はIT業界に所属していますが、変化のスピードが速く、AI(人工知能)やデジタル化がますます進展し、今まで人間が行っていた多くの仕事がAIを代表とする最新テクノロジーにあっという間に置き換えられてしまっている現実を目の当たりにしており、それゆえに、私は、今後ますます「自ら考え、自ら生み出し、自らを表現していく人」が求められる人材になると考えております。

「論理を重ねることで感性は高め」られ、それが「アーティストのように自ら考え、自ら生み出し、自らを表現していく」ことにつながる。

本書は、デジタル化の急激な進展を伴う変化の激しい時代において、求められる人材になるための指針を与え、ノウハウを伝授してくれる良書であると思います。

大学卒業後、外資系コンピューターメーカーに入社。14年勤務したのち、現在の国内大手システムインテグレターに転職。一貫して、ITエンジニアとして大手企業のシステム開発プロジェクトに携わっている。旧態依然たるSIビジネスのみでは将来はないと考え、2020年からアート思考の講座に参加し、新規ビジネスでの活用を模索している。また社会の持続可能性にも関心があり、本業と社会の課題を同時に解決するCSV(共通価値の創造)にも興味を持っている。