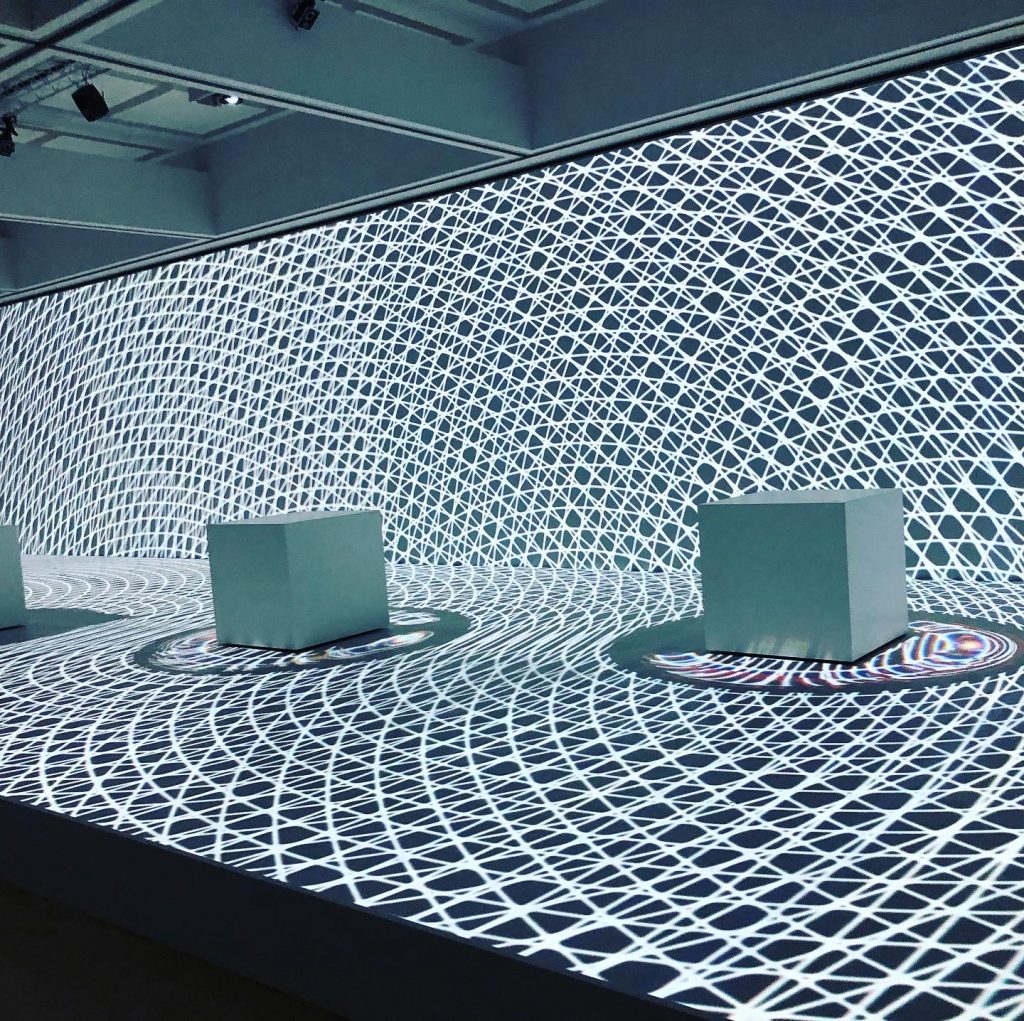

ライゾマの魅力ってなんだろう、、

工業用機械やロボットは生産という目的のために正確さと精度を求められます。目的を持ったテクノロジーを別の文脈で再構築したり、見えないデータを可視化したり。身体性とテクノロジーを融合させたり。。。真鍋大度さんの生み出す世界観はテクノロジーの目的と意味をすり替えることで人間と機械の境界を再認識させてる感じがします。軍事用に開発されたインターネットが情報の並列化と民主化を推進しているように、テクノロジーは時として目的が変化することで新たな文化を作ることもある。そこにアートの拡張性と可能性がある。

真鍋さんのデビュー作とも言えるこの動画ですが、、

「当時、暇だったので謎の実験をやってたら生まれた」この作品。全く予期していない拡散が行われたことがスタートだったそうです。誰からも頼まれていないことをやる時間がライゾマを作った。とも言えます。そこが出発点だったのでクライアントに媚びない、観客に媚びない姿勢が生まれたのだと思います。

自分軸からの発想が真鍋さんの基本です。

真鍋さんは自分のことを「半分職人でプログラマー、半分アーティスト」といっています。

真鍋さん自身がDJということもあって音楽との完全なる同期が作品の重要な要素にもなっています。数年前に真鍋さんのDJでペット吹いた事があるんですが、その時はdrum’n bass回してました。その辺りが理系のプログラマーにないストリート感やフィジカルな点だと言えます。身体性の拡張とテクノロジーの関係性を常に意識されてるみたいです。

そして、アート作品でありながら絶妙なエンタメバランスがある事。

作品は一瞬で面白い!すごい!と思えるものですが背景にはテクノロジーや思想があります。とはいえ、思想は後付けで、とにかく「これやったら面白いんじゃない?」からスタートしています。

難し過ぎず、エンタメ過ぎないバランスがメディアアート作品としてもちょうど良い感じです。

私は2013年頃、逗子メディアアートフェスティバルのプロデュースをおこないながら産業能率大学とコラボしてメディアアート作品を制作していました。書道家の武田双雲さんの書にライブでプロジェクションマッピングしたり、移動型のプロジェクションマッピング「アンブレライト」を開発したりしていました。最小で移動できるプロジェクションマッピングって面白そう!そんな思いで開発しました。一方で、プロジェクションマッピングを中心にした逗子メディアアートフェスには飽きていきました。

プロジェクションマッピングが陳腐化したのはプロジェクションマッピングのエンタメ需要が拡大したとこで目先の制作に追われて作品性が進化しなかった事。新しい発想や表現すべき目的や思想が希薄になっていった気がします。その点ライゾマは、クライアントワークに迎合しなかったから独自の発展をしているのだと思います。

ライゾマとチームラボ

大度さん曰く、エンタメは苦手だそうです。その点でデザイン思考なのがチームラボだといえます。ベタなエンタメとは言いませんが、いかに大衆化しやすいか?お客さん目線を重視している点がデザイン思考のチーム(企業)と言えます。アートとエンターテイメントの絶妙なバランスです。コンセプトにはアート×テクノロジー、そして日本の文化がありますが、裏では普通に企業のwebサイトを企画制作運営している企業がチームラボです。猪子さんはアーティスティックな発想をする方ですが、ビジネスに長けたスタッフが脇を固めていますし、基本的にマーケティングとマネタイズが上手いこともアートの一面として必要だといえます。猪子さんは「誰が美の基準を変えるのか」と言っていました。何が基準か?チームラボの海外での評価はPACE GALLERYに所属することによって生まれました。アートの資本主義的に乗っかれたわけです。

ライゾマは真鍋大度本人がやってみたこと、やりたいことが核になって作品(商品)化した自分軸のアート思考だと言えます。基本的にクライアントに媚びない姿勢を貫いています。そこがライゾマの魅力でもあります。

個人的にはビジネス的に評価するのはチームラボです。アート的にインスパイアされるのはライゾマです。

どちらがエンタメでどちらがアートだとか、どちらが良いとか悪いとか言っているわけではなく、そのバランスの問題だと思います。

未来のアートとテクノロジー

未来のアートとテクノロジーを考えたときに、ライゾマの作品の様なデータの可視化や自動化、シュミレーション、センサリング技術は数年で当たり前のものになって生活に実装されていきます。テクノロジーがどんどん進むと生活や身体の中に融合して行きます。ダイヤル式の電話機を若者が触ったことがない様に、そう遠くない将来キーボード付きのパソコンがなくなるでしょう。テクノロジーの進化の方向性は、人間そのものを再構成すること、と言っても過言ではありません。なぜなら目指すべき最高峰のテクノロジーが人間だからです。これほど高度な機能を持った物質は地上にいないわけです。いつしか現実とテクノロジーが生んだ世界との境界が無くなっていくと思います。数年後には、今自分がネットワークにいるかリアルに居るかの区別がつかなくなるという事です。そのとき、人が人であるために人間の本質を追い求めてきたアートがとても重要だと言えます。

アートの語源

ラテン語「アルス(ars)」。 アルスには、「自然の配置」「技術」「資格」「才能」などの意味がある。 「アルス」の語源は、テクニックの語源となっているギリシャ語「テクネ(techne)」

元々、アートとテクノロジーは同じ意味だったんです。アートとテクノロジーが近くなってきた今だからこそ、アーティストとエンジニアが双方の融合を試みる必要があると感じます。

ライゾマティクス展

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/rhizomatiks/

東京都現代美術館

2021年3月20日(土・祝)- 6月20日(日)

◆アート×デザイン思考入門と実践

アート思考の入門編と実践編をスキルシェアサイト「ストリートアカデミー」でZOOMによるオンライン開催をしています。

◆いつでも学べるUdemyのオンライン講座

2時間を超えるアート×デザイン思考のセミナーをオンライン学習サイトudemyに公開しました。

◆シバのツイッターはこちら(お気軽にフォローしてください)

1966年生まれ、日本大学芸術学部 演劇学科卒業。

アート×デザイン思考講師/ トヨタ自動車から内閣府まで新規事業開発専門のフリーエージェントを経て公益代理店 一般社団法人i-baを設立。熊本大学「地方創生とSDGs」/京都芸術大学「縄文からAIまでのアート思考」非常勤講師。地域デザイン学会 参与。FreedomSunset@江ノ島主催。DJ/トランペッター。逗子アートフェスティバル2017・2020プロデューサー。

◆アート×デザイン思考入門と実践

アート思考の入門編と実践編をスキルシェアサイト「ストリートアカデミー」でZOOMによるオンライン開催をしています。

◆いつでも学べるUdemyのオンライン講座

2時間を超えるアート×デザイン思考のセミナーをオンライン学習サイトudemyに公開しました。

◆シバのツイッターはこちら(お気軽にフォローしてください)