アート思考探索の「おじさん」チャレンジ第三弾は 「「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考」。

なぜ「13歳から」?

「自分だけの答え」ってのは「あり」なのか、それは「答え」と言えるのか?

黄色い表紙を見るだけで、もくもく「?」が湧いてきます。

でも帯には、教育改革で有名な藤原先生や立教大の中原先生、このあいだ読んだ著者の山口周氏のコメント。「大人も熱狂」「知的冒険」「モノの見方を一変させる」と刺激的な言葉満載。

13歳。

中学入学と同時に「美術部員」になっていたことを思い出した「おじさん」。

小学校のときの人気科目の「図工」が中学校で「美術」になったとたんに、人気がなくなる……との冒頭記述。

あ、そうなの?

でも「おじさん」は「美術」になって「美術部員」になって急に「楽」になったと感じたような……。

うーん。

あの感覚の裏側が明かされる?

頭の中でジェットコースターに乗る気分で、期待ワクワク、レッツゴー。

冒頭は、モネの「睡蓮」の「鑑賞」体験。ここで、いきなり「あなた、それで、なにしてるつもりなの?」と出合い頭の先制パンチの洗礼です。「物事の表面だけを撫でてわかった気になり、大事なことを素通りしてしまっている」と書かれているとおり、まさにドンピシャの自分の姿を言い当てられて、見事な発汗作用です。

ぐいぐいと引き込まれたところで、「アート思考の教室」が6回シリーズで展開され、「アート」の持つ深奥へのワクワクが始まります。

各回で、一つの絵をテーマに、絵を眺め、読んでいる体験の中で、自分の頭の中をじっと見つめて、「あれあれ」を感じる体験を味わえる連続ワークショップです。

目次

[PROLOGUE]

[ORIENTATION] アート思考ってなんだろう――「アートという植物」

[CLASS 1] 「すばらしい作品」ってどんなもの?――アート思考の幕開けアンリ・マティス「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」

[CLASS 2] 「リアルさ」ってなんだ?――目に映る世界の”ウソ”/パブロ・ピカソ「アビニオンの娘たち」

[CLASS 3] アート作品の「見方」とは?――想像力をかき立てるもの/ワシリー・カンディンスキー「コンポジションⅦ」

[CLASS 4] アートの「常識」ってどんなもの?――「視覚」から「思考」へ/マルセル・デュシャン「泉」

[CLASS 5] 私たちの目には「なに」が見えている?――「窓」から「床」へ/ジャクソン・ポロック「ナンバー1A」

[CLASS 6] アートってなんだ?――アート思考の極致/アンディ・ウォーホール「ブリロ・ボックス」

[EPILOGUE] 「愛すること」があるひとのアート思考

“大人の読者”のための解説 「知覚」と「表現」という魔法の力(佐宗邦威)

自分が「モノ」の「ナニ」を「ドウ」見ているか

前回取り組ませていただいた「アートシンキング 未知の領域が生まれるビジネス思考術」で、「アート思考」とは「自分」の深奥を見極め続けることに通じ、「アーティスト」とはその努力を重ね続けることを怠らない生き方なんだ、という「オジサン仮説」にたどり着いたは ず……だったのですが……。

冒頭の「美術館での目の動き」プレイバックで、この「仮説」がいかに表面的な理解なのかを体感、「自分だけの答え」ってのは、「あり」なのか、という最初に感じた疑問を持つことそのものの中に潜む「ファッション」としての「美術関連知識」への偏向が明らかになりました。

まさに「私たちは【自分だけのものの見方、考え方】を喪失していることに気づいてすらいない。」状態です。

憑き物が落ちたところで、いつの間にそのような「憑き物」が身についていたのか、アートに取り組む人たちが、どのように覚醒し、アートの内実を変えていったのか、を「実際に眺めてみる」「実際に描いてみる」などの体験を通じて「自分事」として体験するワークショップは絶妙の構成です。

佐宗邦威さんの「大人のための解説」が沁みます。また巻末の「課外授業」は継続的な実践への手引書です。

「美術関連ウンチク/知識≠アート」

「美術関連ウンチク/知識≠アート」の旗を自分の中に打ち立てる光景を目の当たりにする気分を味わえました。

それにしても、「美術史上大きな意味がある」と言われる「便器」は衝撃です。

関連情報を集積することが「美術」の授業でしたし、目の前にある「アート作品」の中に集積した関連情報の所在を「ふむふむ、そうだよね」と確認したつもりになる行為が「美術芸術鑑賞」となってしまっていること、それらは「アート」を心の目で見る本来の「アート」が目指すものではないことの気づきを体感して、震えました。

「便器」を「なんだろう」と思いながら眺めている自分、を眺めている自分、を眺めている自分……の無限ループの滑稽さ。

自分を観察し、自分の中にある「モノ」を観察し、自分の「ものの見方」そのものを「観察する」体験。

自分の頭から「囚われ」を抜き去り、なにが「囚われ」なのかを見極める。

自分を観察する「基礎」の積み重ねは、自分を「手放す」という禅の言葉に通じ、「これがアートだというようなものは、本当は存在しない」「ただアーティストがいるだけ」という言葉と響き合う気がしてきます。

弓の達人が本当の意味で弓を極めたとき弓を忘れていたという中島敦の「名人伝」の物語の奥の深さに思い至ります。

自分の外側にある枠組みや軸に囚われることなく、自分を覚醒させ、自分のものの見方で観察し、探究し、生む(結合する)ことで、「なにか≒価値」を生み出すこと。

その軸は「自分の愛すること」。

それこそが「アート」であるという宣言は、すべてのひとの可能性を解放し、VUCAの時代に生きるものすべてに対する熱いエールと感じました。

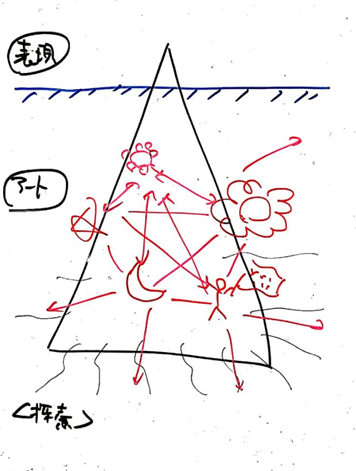

アート作品は「氷山の一角」で、それを支える水面下で、様々な想い、認識、気づきがいろんな形でつながり合い(深化)つつ、そのネタを覚醒した状態でネタを見つけ続ける(探索)、そんな「アート」の動的な光景のイメージが湧いてきました。

東京理科大学大学院教授(技術経営)。

組織や「ひと」の再生・自己革新シーンの存立構造、災害レジリエンスの社会的構築に関心大。「アート思考」の切り口に注目しています。1987年東大法学部卒、日本長期信用銀行(現新生銀行)入行。シティバンク、産業再生機構を経て、独立。事業・組織の変革・再生シーン支援に従事。3.11では政府による東電デューデリジェンス、国会による原発事故調査(国会事故調)にプロマネ機能として参画。複数企業の役員、サイバーセキュリティベンチャー経営等を経て、2019年4月から現職。