アート思考研究会でご一緒させていただいている、代表幹事の秋山ゆかりさんと話をしていた時に、彼女が語っていた「虫の目・鳥の目」という言葉が強く印象に残っている。

アート思考を実践していくには「虫の目」のような、ディテールや詳細、微妙な変化に気づくことが出来るミクロの視点、「凝視・仰望(ぎょうぼう)」の目と、「鳥の目」のような高いところから見下ろし、全体を把握し、大きく捉えられる、「鳥瞰・俯瞰」する、両極の目が必要と言う話だった。

デザインを職業としている身からすると、それは本当に同感できることであり、この両極の変化に対応できる目を鍛えることがデザイナーには必要だと思うことが数多くある。

クライアントの多くは、目の前の問題に注力してしまい大きな流れを見出せないでいるか、反対に、社会の潮流に気を取られ、自分たちの役割を見失い、自分たちの立ち位置がわからないでいる場合が多い。

デザイナーの仕事は多々あるのだが、その中のひとつとして、クライアント自身が気づかない、クライアントの価値を発見・表出することがある。

その時、デザイナーが物事やクライアントを観察するためには、「虫の目・鳥の目」が必要になる。

このデザイナーの「虫の目・鳥の目」は、情報を集めるインプットの時も、それを視覚化、表現するアウトプットする時もそれぞれ使うことになる。

そして、この「虫の目・鳥の目」は、自己の内界、外界を観察する際にも必要であり、特に内界(自分自身の内側)に対して、自分自身の価値を見出すことに対し真剣に向き合う経験がないと、残念ながら外界の観察力が不足することになる。

話は少しずれるが、デザインに関すれば、自分自身と真剣に向き合う体験は必要だが、そこで自分に自信を持ち、自己肯定感を高める必要はない。

自己肯定できない自分を受け入れることの方が重要であり、自己肯定できない自分を俯瞰し、その状態を冷静に観察することが創作につながる。

視座とは、物事を見る際のポジション(立場)のことをいう。

視点とよくいうが、視点は、視線の注がれる先のポイントのことをいう。

「視点を変えよう」というフレーズがあるが、自分自身のポジションには変更はなく、見ている先を変えると言うことである。

つまり、虫は虫のまま、鳥は鳥のまま見ている先を変えることになる。

虫は虫のアングルでしか物事や事象を観察し理解することしかできない。

鳥は鳥の理解になってしまうので、細かな部分を観察することができない。

視点を変えるということは、自分自身を変えなくても観察先を変えることで視点変更が可能である。

視点は、どちらかというと自分自身の外側の外界の観察を指す場合が多い。

それとは反対に視座は自分自身のポジションの変更である。

同じ視点の注がれる先を、視座を変えることでまったく違う見方になるのが視座だ。

この視点と視座が複雑に絡み合い様々な言葉が作られいく。

同じ物事の話をしても、この視点と視座のズレで、同じ言葉で合ってもまったく別のものを指すこと多い。

このズレが批判になり、意見の相違となってしまうと人の心は離れてしまうが、このズレを上手く利用すればイノベーションのチャンスにもつながる可能性がある。

現在、問題となっている人種差別やジェンダーはズレが原因である。

肌の色の違いやジェンダーは性の違いである。そのズレは、視座を変えることでズレの差も大きくなったり小さくなったり可変である。

視座を鳥の目にすることで、ズレの差は小さくなり人間という大きなくくりとなる。

しかし、虫の目になると、生まれ育った地域の違い、話す言葉のイントネーションの違いでもそのズレは大きく思える。

この手の社会問題は、できればそのズレを吸収してしまうくらい一人ひとりの視座を高くすることで無くすことが可能だと希望を見出すことができる。

反対にこのズレを活かすことでブランド価値を高めることにつながる。

一般的には気づかれていなかった小さなズレを見出し、そこを魅力的に演出することで独自性のあるブランドを創出していくことが可能ある。

企業ブランディングや地方創生などは、すでに認識されていることを広めることも可能だが、精緻な観察を続けることで微妙なズレを見つけ出すことも可能である。

時間はかかるが、このズレを見出すことがデザイナーに期待されていることと思っている。

「虫の目・鳥の目」「視点・視座」は、説明されれば理解はできると思うが、自分が変化させていくとなると訓練が必要になる。

これは、個人的な見解になるが、デザイン思考は視点の変更の訓練になり、アート思考は視座の変更の訓練になると理解している。

その訓練の一つが「デッサン」である。

デッサンというか絵を描くことが訓練になるのだが、その絵の基本となるのがデッサンである。

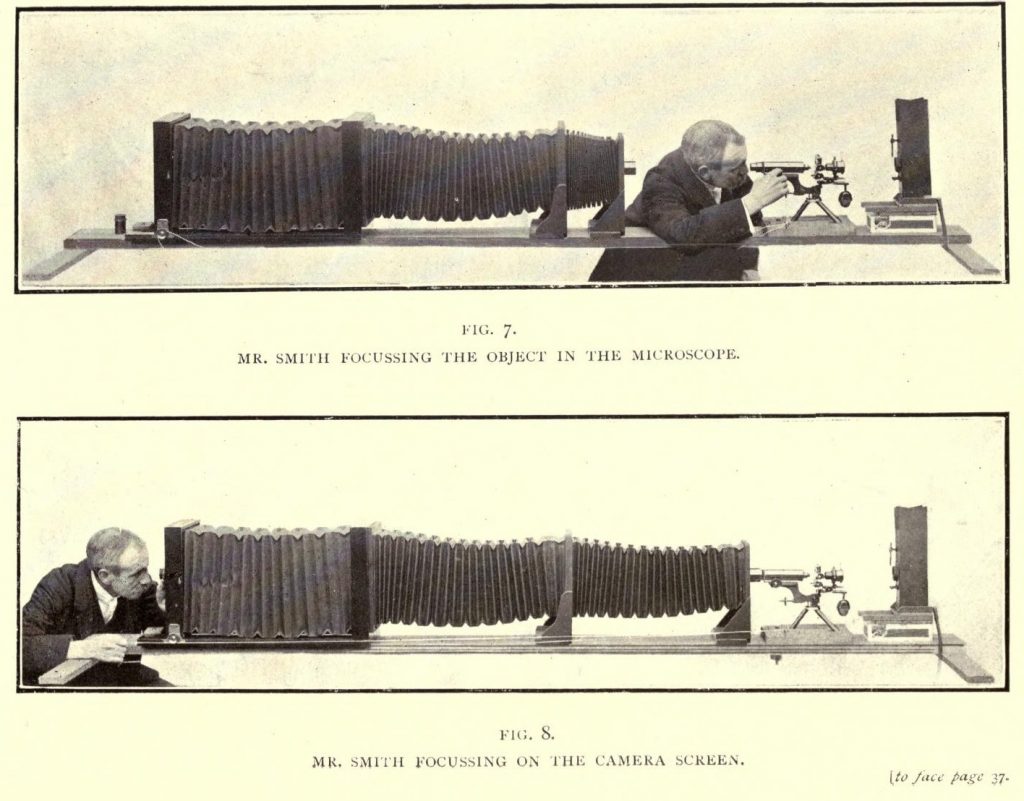

絵を描くには、虫の目のように、ミリ単位、もしくはそれより小さい単位での変化を捉える観察眼がないといけない。

しかし、この虫の目だけでは、絵の全体的な調和が取れることはない。

鳥の目になり、大きな絵の流れを捉え、調子を整えていくことが必要である。

この両極の目があることで絵は完成していく。

これは読んだり聞いたりするだけでは理解することができない。

実際に絵を描くことでしか体感することができない。

アート思考やデザイン思考は、日本のビジネス界で話題になって来ているが、フレームワークを行うだけではなかなか理解することは難しいと思っている。

しかし、誰にでもわかりやすくアートやデザインを理解してもらうことは目標である。

結局、どう生きるかというテーマにならざるを得ないとはわかりつつも、アート思考を広めていきたいと思う。

※この記事は代表幹事の浅井由剛が執筆したNOTEの記事を転載したものです。

NOTEの記事はこちら

静岡県沼津市生まれ

武蔵美術大学 空間演出デザイン卒業

大学卒業後、3年間、世界各地で働きながらバックパッカー生活を送る。

放浪中に、多様な価値観に触れ、本格的にデザインの世界に入るきっかけとなる。

2008年株式会社カラーコード設立。

デザイン制作をするかたわら、ふつうの人のためのデザイン講座、企業研修の講師を務める。

現在は、京都芸術大学准教授として教鞭ととりつつ、アート思考を活かしたデザインコンサルティングをおこなう。